19日、バス、電車を乗り継ぎ、新横浜へ。長女一家が住む岐阜市に向かう。

2人の孫と長女夫婦に会うのは、昨年の11月以来。高野山の帰りに4人と名古屋で落ち合い、ランチを一緒に食べた。ほんの2時間ほど。

今年から「大人の休日倶楽部」に入った。JR東日本がやっているこの倶楽部、東海道新幹線も使え、料金も安くなるけれど、使える列車は「ひかり」と「こだま」に限られている。

しかし、名古屋、あるいは京都、大阪くらいまでなら、本数の少ない「ひかり」でも時間的にはそれほど違いはない。今回も30分に一本程度の「ひかり」に乗るが、停車駅は小田原だけだから、のぞみより3分遅いだけ。

名古屋の下りホームで、久しぶりのかき揚げきしめんを食べ、中央線で岐阜市に向かう。

4人が駅で待っていてくれる。

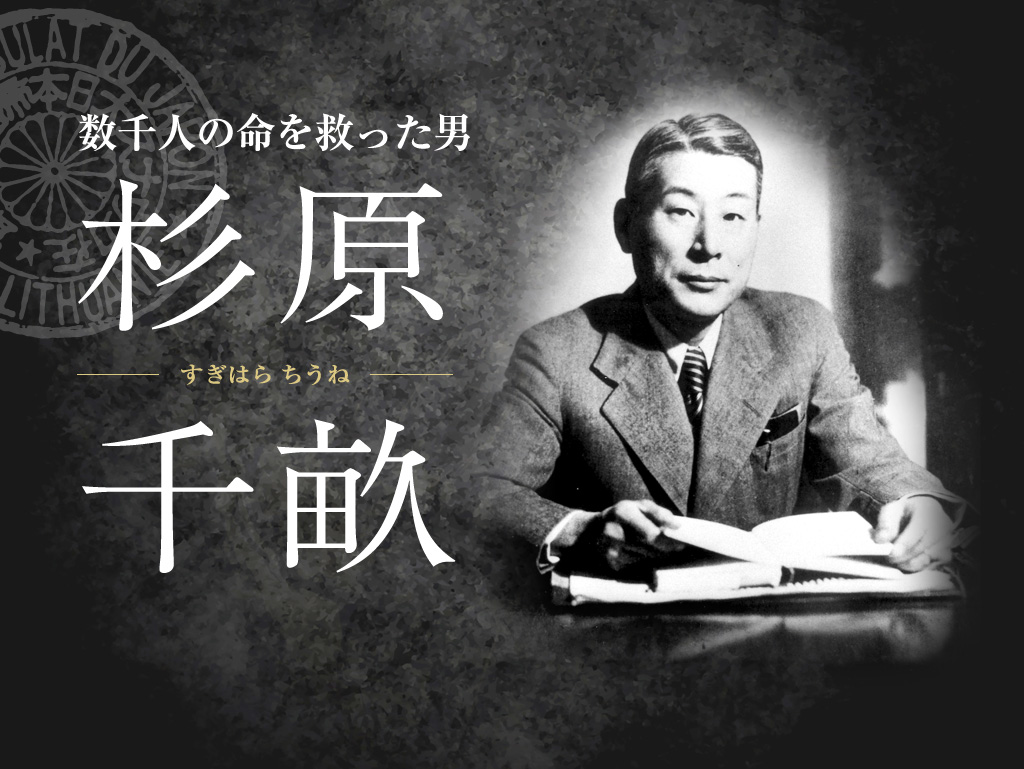

この日、そのままクルマで八百津の「杉原千畝記念館」に。

事前にいろいろと行き方を調べたのだが、とにかく時間がかかる。電車はともかくバスの本数が極端に少ない。気持ちが萎えていたところに、「子どもたちも行ってみたいって」というので、娘の夫君Tさんがクルマで連れて行ってくれることになった。

6人乗りのシエンタに乗って、およそ1時間半ぐらいかかったろうか。

深山幽谷といえば大袈裟かもしれないが、山が笑い続けているようなところにこの記念館はある。

木組みの素敵な建物。日曜のせいか見学者も多い。

博物館、資料館は皆それなりの傾きがあるものだが、ここは小学生高学年以上を対象にしていて、かなりわかりやすい展示になっている。戦争云々というより「命」の大切さがキーワードか。

そこから「命のビザ」と言われる杉原のユダヤ人に対するビザ発給の経緯が語られていく。

1939年、ナチスドイツはポーランドに侵攻、第二次世界大戦の火蓋が切られる。これによって多くのポーランド在住ユダヤ人が難民化。1940年夏、隣国のリトアニアのカウナス日本領事館の領事代理杉原は、リトアニアに押し寄せるユダヤ難民から「日本を通る」ビザの発給を求められる。

杉原は外務省に何度もビザ発給の許可を求めるも、当時の松岡洋右外務大臣は、これを認めない。水面下で日独伊三国同盟の締結が探られている微妙な時期。

杉原は悩む。

展示には

「祖国からの命令にしたがうか、人道愛に生きるか、杉原千畝は悩み、そしてついに決断をしたのです。「人道博愛精神第一」に生きようと。」

とある。

人道とか博愛というより、眼前で起こるナチスドイツの凄まじいユダヤ人弾圧に、断るという判断ができなかったのだろう。

またその実像は、堪能な外国語を駆使する諜報外交官であった杉原は独自の諜報網を構築していたとされるから、世界の動きはかなり見えていただろうし、戦争の行く末も見えていたのではないか。

そのあたりにについて記念館の展示は一切触れていない。

そうして杉原は7月、ユダヤ難民への大量発給を決め、8月26日までに2139家族、6000人に日本通過のビザを発給した。

リトアニアでビザを得たユダヤ人はシベリア鉄道経由で日本にわたり、アメリカやオーストラリア、アジア諸国に渡って行った。

杉原が「日本のシンドラー」と言われる所以である。

船で敦賀に到着したユダヤ人に対し、敦賀の人々は大変に優しく接したという展示もあった。このあたりはもっと詳しく知りたいものだ。

大日本帝国は8月29日にカウナス領事館を閉鎖。杉原は9月5日、国際列車でベルリンへ出発。列車に追いすがるユダヤ難民に対し、杉原は列車の中でビザを書き続けたという。そのままチェコのプラハ領事館に勤務。翌年2月、ドイツ領のケーニヒスベルグ領事館勤務を命じられ、11月にはルーマニア・ブカレスト公使館勤務を命じられている。

日独伊三国同盟の締結が水面下で進められ、9月27日、遅ればせながら日本が入り締結。

日本政府はヒトラーの手前、杉原のビザ発給を容認できず、転勤に次ぐ転勤で迷彩を施したのかもしれない。

1945年、枢軸国の外務官僚としてブカレストの捕虜収容所に収監される。

1947年4月に帰国、6月に外務省を退官している。依願退職だったというが、いわばクビであったろう。

1968年ごろから「杉原に助けられた」人々が杉原を称揚し始め、イスラエル政府も杉原に勲章を授けている。

商社の社員として再び欧州に出向き働くも、1975年に帰国。1986年鎌倉で亡くなっている。86歳。

杉原の名誉回復は、1991年、クビから44年後のこと。

館内にはレプリカではあるが、「命のビザ」が飾られている。

杉原の「決断の部屋」でパンフレットを読む祖母と孫(10歳)。もうほとんど身長に差はない。

2018年に主にアウシュヴィッツ収容所を訪れる旅に参加したのだが、経由地のアムステルダムのシナゴーグだったかどこかで、杉原に助けられた人の係累だったのか「日本人ですか。杉原には感謝しています」と言われたことがあった。

70年近く経っても名前を覚えられている日本人、そんなこともあって一度この地を訪れてみたいと思っていた。

唐沢寿明が主演した2015年の映画『杉原千畝 スギハラチウネ』も、日本映画のベタベタとしたところがないしっかりテンションが維持された思いのほかいい映画だった。監督はチェリン・グラック。

見ていないが、ここは昨年放映された「ハヤブサ消防団」のロケ地。小説の中では八百津ではなく「八百万」(ヤオロズ)として出てくる。

原作は池井戸潤。出かける前に読み始めた。

居酒屋サンカク、ここで撮影が行われたという。

うかいの予約は取ったのだが、待ち時間が長いというので、キャンセル。

ミュージアムで十分。