映画備忘録(8月31日〜9月12日)

記憶もずいぶん薄れてきてしまった。印象だけを簡単に。

『逃げきれた夢』(2023年/日本/93分/脚本・監督:二宮竜太郎/出演:光石研 松重豊 坂井真紀 他 /公開2023年6月9日)

いい映画だと思った。なんとなく主人公が抱える事情は察することができるけれど、何かそれがドラマ仕立てになっているわけではない。光石研がひたすら喋り続ける。音楽もない。父親としても定時制高校の教頭としても、教員としてもどこかピントが外れている。でも、こういうのが私にも通じる普通の人間だと思う。

不治の病を得たことは伝わってくるのだが、重い思いがあるにしても、うまくそれを人に伝えられないもどかさしさ。人は自分ほど自分のことなど気にかけていない。家族であっても。言い訳とか辻褄合わせとか中身のない人生振り返り話が続くのだが、正直それがよかった。普通の人の人生には、特別なにか意味付けするようなことがあるわけではない。自分や他人がいろいろとあとづけしたりしても、それほど意味や意義があるわけではない。つくる側がありふれた人間の中の、何気ない関係の何気ないズレや誤解のようなもの、そうしたものを意図的に掬おうとしているところが共感できた。二宮竜太郎という人は役者として出てきた人のようだが、脚本もメガホンもいいと思った。

また坂井真紀。とにかくよく起用されている。名バイプレーヤー。

『ぼくたちの哲学教室』(2021年/イギリス・アイルランド・ベルギ・フランス合作/102分/原題:Young Plato/監督:ナーサ・ニ・キアナン デグラン・マッグラ/ケビン・マカリービーほか/日本公開:2023年5月23日)

暴力やいじめ、スマホの持ち込みなど、北アイルランド・ベルファストの男子小学校でも日本と同じような問題が持ち上がる。日本の学校では組織的、機能的に対応して「解決」を探ろうとするが、ここでは問題はそう簡単には解決しない。教育する「役割」として教員や保護者が捉えられるのではなく、一緒に生活するもの、支援するものとして捉える視点がはっきりしている。

20年、30年前に収束したと言われる同じ場所で起こった宗教的、政治的な激しい対立・・・北アイルランド紛争の記録フィルムが随所に差し込まれる。校長自身が紛争を身をもって体験してきており、打ちのめされてきた体験をうちに取り込んだ形での独特の哲学の授業が行われる。

その基本は考えること。日本のように性急に反省を求めず、さまざまな方法で物事の対立のありようや気持ちのありようを子どもたちとともに探っていく。哲学の存在の前提に歴史があり、対立を繰り返さないために子どもたちに何をどう伝えるか、どう考えるか・・・というまさしく「哲学」がここにはある。ドキュメンタリーだから、辻褄の合わないところ、スッキリしないところもいくつもあるが、子どもと教員、支援員、保護者の、戸惑いや迷い、不安などナマの表情をしっかり捉えている。

予定調和に堕さないこういう映画が作られていることに驚く。かつてのベルファストと現在のベルファスト、きれいな解決などあり得ないだけに、アイルランドでこの映画がどんなふうに見られているのか、現地の人の感想を聞いてみたい。

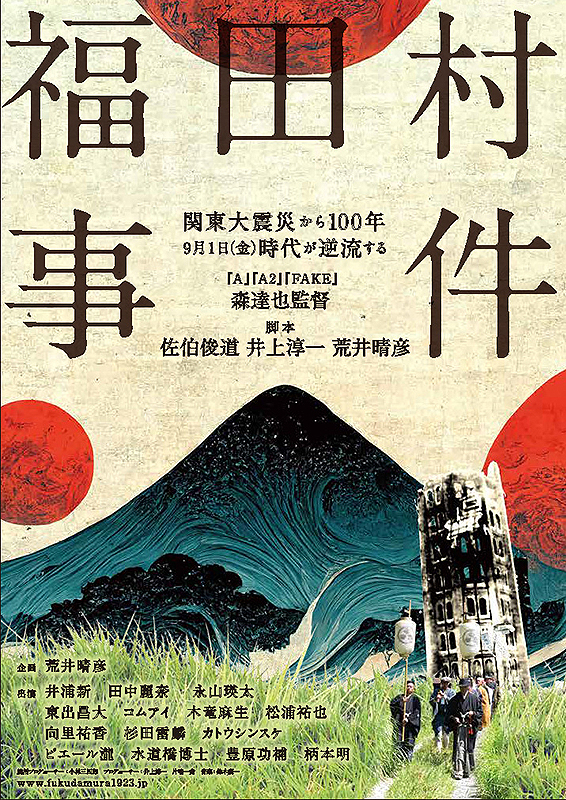

『福田村事件』(2023年/日本/137分/脚本:佐伯俊道 井上淳一 荒井晴彦

/監督:森達也/出演:井山新 田中麗奈 永山瑛太 東出昌大 柄本明 ピエール瀧ほか/公開:2023年9月1日)

この映画は、関東大震災から100年の日に封切ることを大前提に制作された。その意味で政治的な主張を込めたプロパガンダ映画という面をあらかじめもっており、朝鮮人大虐殺はなかったとする歴史修正主義らへの政治的なカウンターとしての性格をはっきりともっている。制作費をクラウドファンディングで集めることも含めて事前の宣伝が、朝鮮人他の虐殺問題の100年という中に位置づいていて、それに合わせた各地の集客もかなり成功しているとのこと。森達也はじめこの映画を企図した人々、それを支えた人々にとって成功と言えるのではないか。

しかし、こうした企図のはっきりした映画を批判的に論じるのは、問題を政治的に中和するようで状況的に歓迎はされない。かといって自分の感性を曲げてまで忖度、追随したくはないもの。映画は映画、政府がつくっても反対勢力がつくっても、面白いか面白くないかどっちかだ。正直なところを書いておこうと思う。

私は映画のドラマの中にうまく入り込めなかった。全体の枠組みがつくり物めいていて、書き割りやハリボテをバックにした芝居を見ているような気持ちだった。どうしてそう感じたのか、あとで述べる。意図的なのだろうが、音声も調整不足で、こけおどしに感じられた。基本的に脚本と演出の問題。『火口のふたり』の荒井晴彦が入っているのに期待したのだが、残念。3人での共作という点はどうなのか。構成としても、前半のいくつかの性愛部分と後半の事件という構成は適切だったのか。前半には、時代の独特の性急さ、危うさ、阿波の被差別部落の薬売りについての来歴、さらには「十二円五十銭」という言葉も含めて、当時の朝鮮半島、中国、台湾などの言語、内地の方言の問題など入れ込むべきものがもっとあったのではないか。それぞれの人物のドラマが、時代や歴史より個人の性格、性癖に傾きすぎ、さらにそれが羅列的で、うまく重なってこないのがつくりもの感を強めている。

何より、1923年という時代に生きた人々の生活感、感性のようなものが伝わってこなかった。何をもって時代のリアリティというのかと切り返されればそれまでなのだが、女性記者をはじめに、幾人もの登場人物らが生死ぎりぎりのところで、自分の主張を堂々と開陳することへの違和感は拭えない。雄弁すぎるのだ。現代に生きる人がそのままあの時代にタイムスリップしたような。見えないものに怯える言葉にならない恐怖感が伝わってこない。端的には、上司に対して、官憲に対して、在郷軍人に対して、それらの総和である時代に向かって言葉を発することの怯え、逡巡。自分を守る、家族を守るために言葉を飲み込み、気がつけばその時代に流されて行った人々、私たちにも通じるそうしたものが感じられず、近代的な個人が発する普遍的な正しさばかりが英雄的に絶叫となって強調されているように感じられた。

例を挙げれば、朝鮮飴売りの朝鮮人の女子だが、まず、考証としてどうなのか。道端で一人で朝鮮の民族衣装で飴を売るということが本当にあったのか。気になったのは、彼女が逃げるために女性記者に匿ってもらおうとするが、素性が明らかになった時に、自分は紛れもない朝鮮人、朝鮮人としての矜持を持って・・・という意味で朝鮮名を叫びながら暴行に臥すというシーン。それ自体はすんなり入ってくる素晴らしいドラマだが、そうしたシーンがなかったとは言えないが、多くの朝鮮人の心性とはかけ離れているのではないか。また朝鮮人を匿った女性記者が自警団に追及されないのも不自然。英雄的行為がそのまま自分の存在を危うくさせるもの。その辺りも気に掛かった。

女性記者の上司への抗弁も同様。いつの時代にあっても成立しづらいシーン。こうした抗弁を堂々と行って人たちが時代を切り拓いたことも事実だろうが、この映画はそうした人々を称揚するものだろうか。多くの人の沈黙が重なって惨劇が醸成されていくといったことを表現して欲しかったと思う。

わかりやすい言葉、主張がすんなり入ってきてしまうだけに、うっ、待てよ?と我に返らないと流されてしまうと何度か感じられた。これがプロバガンダ映画か。観客を意識しすぎていないか。新聞社の上司のピエール瀧、主義者平沢の妻、村長の家族など、表より裏の人々を描いてほしかった。