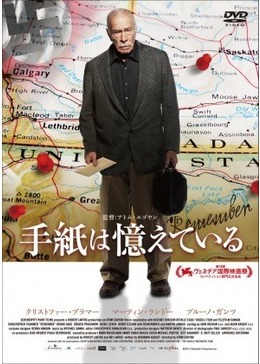

「記憶」をめぐる映画として,シャーロット・ランプリングの『さざなみ』に触れたが,もうひとつ『手紙は憶えている』(2015年・カナダ・ドイツ・95分・監督アトム/

エゴヤン)にも触れておきたい。

この映画,実はごく最近になって見た。つれあいがAmazonプライムビデオで見つけた。先に一人で見て「良かった」というので,後塵を拝するのは本意ではないが(夫婦であっても競争意識が働くものである。この歳になっても「自分が先に見た!」というアドバンテージが欲しいというのは,子どもじみていて我ながらあさましいと思うのだが)。とは言え,何人かの友人に訊いてみると「見たよ」という人が数人。ナチスやヒトラーをテーマとしている映画は見逃さないようにしているつもりだが,スルーしてしまっていたようだ。アンテナの精度も鈍ってきている。

原題は『REMEMBER』。邦題にはいつも難癖をつけたくなるのだが,『手紙は憶えている』は,ぎりぎりセーフというところか。例によってあらすじは評論家の方の文章を引用する。

「物語は,アメリカの老人ホームから幕を開ける。妻のルースを亡くしたばかりのゼブ(クリストファー・プラマー)は,認知症が進んでしまい,目を覚ますと必ず亡き妻を探すようになっていた。そんなゼブに,友人のマックス(マーティン・ランドー)は,ルースの死後に決行すると約束していた作戦を思い出させる。それは,彼らの家族を殺した後に,アメリカに逃げ,身分を偽って生きてきたナチの親衛隊員:ルディ・コランダーを探し出し,殺すというものだった。マックスの導きに従って老人ホームを抜け出したゼブは,アメリカ各所に散った四人の容疑者を訪れ,一人ずつ正体を突き止めていくのだが…。」(岸豊)

引用しておいてケチをつけるのも気が引けるのだが,老人ホームはアメリカでなくカナダにある。かなり贅沢な,入居者の自由が保障された開放型の施設である。マックスは電話もパソコンもある広い個室に住んでいる。

そのマックスの書いた手紙=作戦書を持って,ゼブは一人旅に出るのだが,国境でパスポートが切れていることに気づく。ゼブは90歳,ごまかしようもない。せいぜいが慌てないそぶりをするだけ。万事休すと思ったときに,管理官が「免許証は?」ゼブが免許証を取り出すと「次から気をつけて」。パスポートがなくてもOK?にも驚かされるが,90歳でも免許を返納しないことにも驚かされる。ついこの間,茅ケ崎で90歳の女性が死亡事故を起こしたと報じられた。国境を接している国々の人々の感覚と慣習,パスポートの代わりとなるうる免許証のもつ意味あいの違い。カナダでは免許証だけで90歳でも拳銃が買える。

『手紙は憶えている』という邦題は,ひとたび眠りにつき,覚醒した時には記憶が飛んでしまう認知症の症状に襲われるゼブに対して,マックスが用意した手紙=作戦書が「任務」を思い出させてくれることを表している。ゼブの腕には「Read letter」と書いてある。

探すべきルディ・コランダーは4人いる。一人目の男を見つけ,問い詰めるも,戦時中アウシュビッツにいなかった証拠,ロンメル将軍と北アフリカにいたという写真を見せられる。ここでようやくこれがナチの戦犯への復讐の物語であることが知れる。ナチの告発には時効がない。これは私的な告発,処刑の物語。

二人目のルディ・コランダーはベッドの上。死期が近い病人。たしかにアウシュヴィッツにいたと言う。怒りをたぎらせるゼブは,ふと彼の腕に自分と同じ囚人番号を見つける。男は自ら「同性愛者だった」と告げる。

ナチがアウシュヴィッツに囲い込み,虐殺をしたのはユダヤ人だけではない。同性愛者,ロマ,障がい者,エホバの証人・・・。

3人目のルディはすでに亡くなっており,警官であるその息子が彼を応対する。ナチのコレクションが所狭しと並べられている部屋で,今度こそと考えるゼブに「親父は料理人だった。戦争当時は10歳だった」と告げる息子。逆にユダヤ人が上がりこんだことに逆上する息子,ゼブは拳銃で彼を射殺してしまう。ゼブはもうボロボロである。タクシー運転手に病院へ連れて行ってもらい入院する。隣のベッドの少女にかの手紙を読んでもらうシーンはぐっとくる。

そしてとうとう張本人にたどり着いたゼブは,ルディ・コランダーの娘を人質に取り,告白を迫る。諦念したルディは,「自分の名前はクニベルト・シュトルム,アウシュヴィッツの区画責任者だった。そのことを隠して逃げるために,お前と一緒に囚人番号を刻印した」と。彼の腕にはゼブと続き番号の囚人番号が。シュトルムは言う。

「お前がルディ・コランダーだ」。

ここでようやく物語の全貌が明らかになる。これはマックスが仕掛けた復讐劇だった。映画としてよく仕組まれたサスペンスに全く意表を突かれたが,これがナチスの戦犯さがしの物語とすると,あまりにできすぎた小細工であって,ナチスのもつ歴史的な罪と引き比べて,いかにも軽い。それでもよくできている。やられたなと思う。なのに「参ったなあ,うまくだまされた。ああ,おもしろかった」とすっと通り過ぎることができず,見終わったあとに重い違和感を感じるのは,どうしてだろうか。それはたぶん、ほとんどのシーンで繰り返される記憶をめぐるゼブの老いとの闘いのせいだ。これはナチスをめぐる物語であると同時に,90歳の認知症の老人の記憶への執着の物語なのではないか。

認知症のゼブのアタマの中にある記憶は,マックスがつくりだしたものであり,ゼブはその記憶を眠るたびに無くしてしまい,腕を見てようやくの思いでそれを再生させる。そのつど彼を襲うのは亡妻との思い出であり,アウシュヴィッツから辛くも逃げおおせたユダヤ人の迫害の記憶とルディに対する怒りだ。

私の友人の母親は認知症による記憶障害で,近所の人が亡くなったことをいつも「新たに」知り,そのつど涙を流していたという。ゼブの場合,覚醒して再生する記憶そのものが転倒していて,最後のシーンで,実は怒りの対象は自分であるという事実を知らされるのだ。そのまままた眠りについて覚醒すれば,ゼブはまたもやアウシュヴィッツに収容され,家族を殺されたユダヤ人の記憶を再生させることになるのだが,ゼブは眠らず彼の中にかすかに残っているほんものの「記憶」が彼自身を許さない。まさにゼブは記憶に復讐され,自ら拳銃で命を絶つのである。

上質なサスペンスではあるが,そこには確かに人間の記憶をめぐる物語の悲しさがあるから,いまだに思念から離れないのだろう。ゼブ役のクリストファー・プラマーが随所に見せる演技とは思えない老いのしんどさ,とりつくろいの悲しさは胸に迫るものがある。これはナチをめぐるサスペンスであると同時に,迫りくる死を前にして,自らの記憶と格闘する老人の物語でもある。